スピリチュアリティや自分らしさを追求していくと、避けて通れないのが「セクシャリティ」の問題。

自分の内面を探り、心の解放作業を進めていると存在の根源的な部分を見つめざるを得なくなります。

なかなか話しづらいテーマです。

吉福伸逸氏の「トランスパーソナル・セラピー入門」を参考にさせていただきました。

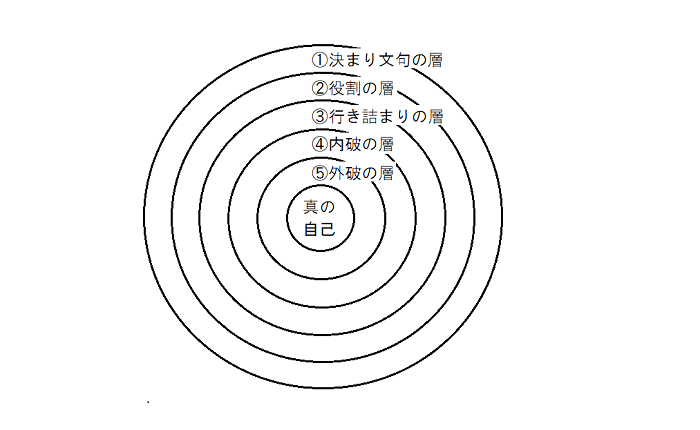

ゲシュタルト・セラピーの精神構造モデル パールズの「自覚の層」

1.決まり文句の層

2.役割の層

3.行き詰まりの層

4.内破の層

5.外破の層

以下、吉福伸逸氏の「トランスパーソナル・セラピー入門」を参考に概要をまとめました。

1.決まり文句の層

「こんにちは」「元気?」「お天気がいいね」といった決まり文句で構成されている層。人間が本格的な出会いをする前に安全を確認する、挨拶の層。個人的なものは何もない。

2.役割の層

自分はどこの組織のどういう立場にいて、家庭に帰るとどういう立場だ、という層。

決まり文句の層と役割の層にいればまっとうな人間として 安全に、らくにやっていける。

3.行き詰まりの層

1,2の層を超えると自分はいったい何をしているのだろう、自分は誰なんだろうという疑問が起こってくる。決まり文句と役割が消え、自分をふり返ったとき、自分が誰であるかはっきりせず空虚な感じがする層。

この行き詰まりの層にぶつかると大半の人が引き返してしまう。自分が誰でもないことに直面するのが怖いので、役割の層へ戻ってなんとか辛さを回避しようとする。

ゲシュタルト・セラピーではここを突き抜けるよう導く。

4.内破の層

死のイメージがまとわりつくそう。死そのもの、死の恐怖が出てきやすい。近親者の死や自分の死など、いたたまれなくなる。

行き詰まりの層から引き返さないでもっと深く自分は誰かと問い詰めていったときに出てきやすい層。

実存的恐怖と呼ばれる、突然意味もなく心臓がどきどきして、今にも死ぬのではないかとか、死が自分のすぐ近くにあるような感覚が襲ってきて、身動きが取れなくなることがあるが、それは何等かのきっかけで決まり文句と役割の層がはずれて行き詰まりの層を突き抜け、内破の層にふれてしまったようなときに起こる。

5.外破の層

ゲシュタルト・セラピーではこの外破の層にぶつかったときに初めて、本当の自分に触れるという。人間性心理学でいわれる自己実現の層。ここに本来生を秘めた「真の自己」がある。

この外破の層は四つの段階に分かれている。

1)悲しみ

2)性的な抑圧

3)怒り

4)喜び

自分の内面を覗くとおおむねこのような展開になるが、これらを表現してしまえば、未解決の問題に引きずられず、いま、ここにいる本当の自分にふれていくことができる。

この段階まで来たからといって、その人が未解決の問題をずべて解決したというわけではなく、いくつかの問題が残っていたとしても、その問題に引きずられない状態になっている。

意識的に自己探求を続けていた結果、または意識せずとも日々の出来事から意識が自然と内面に向かい、

いかに生きるべきか等深く考えるようになった結果、「内破の層」にぶつかることがあります。

死の恐怖や死のイメージに付きまとわれやすい層と言われています。

「死」は生きていたら誰もが直面する現象。

でも死の恐怖を全員が体験するのかといえばそうでもないでしょう。

漠然とした恐怖が頭をよぎることがあっても、人によってはそれ以上考えないようにしたり、他のことで気を紛らわせたりすることもあるかと。

身内が亡くなる、自分の死など外の現象としては誰もが絶対に経験するものではあるけれど、内面的に死について深く深く探っていくかというと、人によります。

3の「行き詰まりの層」で引き返す人もいます。

そこから先の領域に進んで行く人が「内破の層」「外破の層」に触れることになります。

「外破の層」を抜けると奥にある「真実の自己」を知覚、体感することもなく、

大半の人は「自分が何たるか」「自分の存在の意味」など探求しないまま人生を終えているのではないでしょうか。

もっとも、「真実の自己」は生まれる前から死んだ後もずっとあるものなので、意識上でそれに触れていなくとも、感じることはなくとも、常に私たちの心の奥にあることに変わりないのですが。

さて「外破の層」はどうなっているかというと

ゲシュタルト・セラピーではこの外破の層にぶつかったときに初めて、本当の自分に触れるという。人間性心理学でいわれる自己実現の層。ここに本来生を秘めた「真の自己」がある。

この外破の層は四つの段階に分かれている。

1)悲しみ

2)性的な抑圧

3)怒り

4)喜び

自分の内面を覗くとおおむねこのような展開になるが、これらを表現してしまえば、未解決の問題に引きずられず、いま、ここにいる本当の自分にふれていくことができる。

この段階まで来たからといって、その人が未解決の問題をずべて解決したというわけではなく、いくつかの問題が残っていたとしても、その問題に引きずられない状態になっている。

先ほどの「死の恐怖」同様、例えば悲しみにもまた同じことが言えるのではないでしょうか。

人間誰しも喪失を体験しますが、深い悲しみに陥るかどうかは人によると思いませんか?

身内の死を誰もが体験するものの、全員が悲嘆を体験するわけではありません。

例えば誰か家族を亡くした人がいて、ちょっとは悲しかったかもしれないけど、数日したら元の日常に適応している人もいます。

悲しみの体験には個人差があり、誰もが体験する現象であるにも関わらず、そこからさらに心を探っていくかどうかは人によりますよね。

また故人との関係性にもよります。

心深くつながっていた人や大切な人との死別は深い悲しみをもたらしますよね。

辛い作業かもしれませんが、自分に向きあい、悲しみに浸る人がこの「外破の層」に触れているといえるのではないでしょうか。

そうやって自分のことを知り、辛い作業の中で自分に優しい態度を取ることができるようになり、さらに他者にその優しさが向かうようになるのではと思います。

さて、ようやく来ました。

今回のテーマである「性的な抑圧」

p.218

この悲しみを突き抜けると、今度は身体に帰ってきて、セクシャルな要素にふれていきます。

どんな人でもどこかしら性的な抑圧をしているので、身体のなかにセクシャルな封鎖状態が生じている。

その性的なブロックに触れて性的な興奮を感じる層です。

それを突破すると、大半の人は強烈な怒りにとらわれます。

抑圧されていた怒りにふれて爆発するんです。

この怒りを表現してしまうと、そのあと喜びにふれていく。

この悲しみ、性的な抑圧、怒り、悦びというのが外破の層の四つの段階です。

これもまた、多くの人が潜在的に抱えているにも関わらず、自覚していない人も多いように思います。

パートナーのいる人は性行為があるかもしれませんが、それがあるからといって性的に満たされているかというとそうではない。

ここで言われているのはおそらく、生殖や快楽としての性生活があったとしても、性的な抑圧がある場合が多いということです。

というのは、ほとんどの人が上の図でいう1「決まり文句の層」、2「役割の層」、3「行き詰まりの層」をうろうろしているわけです。

つまり、本当の自分を生きたことがほとんどない。

ということは、パートナーとセックスをする際も、社会性という仮面をかぶったまま、「思考で」行為に及んでいるということ。

それは本当の意味で相手と心を通わし、つながっているわけではなく、それ以前に自分ともつながっていない状態。

肉体的な快楽は得られるかもしれません。

でもそれは相手とつながり一体感を感じる悦びではなく、一人で自己完結して終わり。

そして、それしか知らないため、そんなもんだと思って疑問にも思わず一生を終える。

もしくは一方は不満や物足りなさ、苦痛を感じていたとしてもそれを正直に伝えられず、我慢を続けることになる。

社会性や常識にとらわれていて、それが当たり前だと思い込んでいる人はそのまま過ごすのかもしれません。

社会性や常識がまさに「抑圧」の原因でしょう。

また、性的な経験のあるなしに関わらず、「女性として(男性として)愛される体験がしたい」「私が私として、誰かを愛し、愛されたい」など、

人間としての根源的な欲求に気づく人もいらっしゃいます。

心を探っていくと、「この部分は満たされている、この部分も満たされている、これはいまいちだけど放っておける、この部分がどうしてもひっかかる。私は本当の意味で、誰かにありのままの自分を受け止めてもらったことはあるのだろうか?」

と、それまで何となく「モヤモヤ」と抱えていたものの正体が「性的な抑圧」であり、

存在そのものを受け止めて欲しい、誰かを愛し愛されたいという欲求であったことに気づくのではないでしょうか。

この段階での欲求は、思春期に生じるような肉体的快楽に重きを置いた欲求とは異なり、もっと人間存在の根本から生じるもののように感じます。

長くなりましたので続きはまた今度。

お読みくださりありがとうございました。