生きていると、人生のどの地点であっても「死」と直面する可能性がある。

自身の死、身近な人の死。

いつどの時点でその死と出くわすかはわからないし、その死がその人にとってどれほど心に影響を与えるかということも個々で異なる。

心に深い影響を与えるであろうことは想像できる。

身近な人が亡くなった場合、多くの人は悲しみに打ちひしがれる。

しかし一方、人によって、また心の成長段階や、生活の状況などによって、身近な人の死を体験したとしても、悲しむ余裕がなく、心の隅に追いやってしまうということが起こったりする。

そして時が経ってから、そのことを思い出してやっと「喪の作業」「グリーフワーク」が始まることもある。

身近な人の死。自身の死。体験する心の中では一体なにが起こっているのか。

身近な人の死は多くの場合、当人にとって人生で最も辛い出来事となる。

また大病などを患い、自身の死と向き合うこともまた人生最大の試練といえる。

死とは一体なんなのか。

人生とは一体なんなのか。

人が成長するということは一体どういうことなのか。

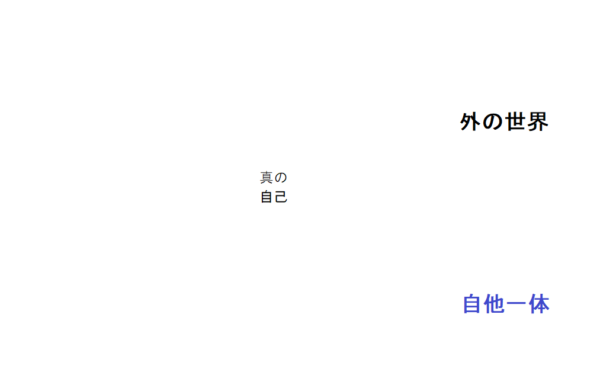

自他一体。ワンネス。

外の世界は自分の心の映し出しと言われるけど・・・。

大切な人の死もまた、自分の心の中で起こるもの、心の反映だとしたら・・・?

心自体は個からワンネスに向かい、成長していく。

その過程で、個を超える段階で、誰かの死や苦悩に直面することは避けられないということ。

太刀打ちできないような苦しみを通して、自我が壊れるという体験をする。

逆にいうと死は残される者が個からワンネス意識になり、真実の自己、本当の自分で生きていくためのプレゼントでもあるということか。

死んでいく者もまた、死を一つのプロセスとして、自我を壊し同じ成長をするのかもしれない。

生きているうちにそれが起こる者、死んだ後にそれが起こるもの。

人間の心理発達や苦難に遭遇した際や訓練によるビリーフの自覚化・解体などと照らし合わせて考えてみる。

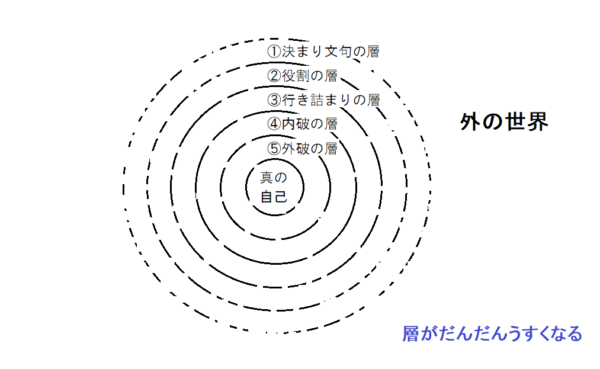

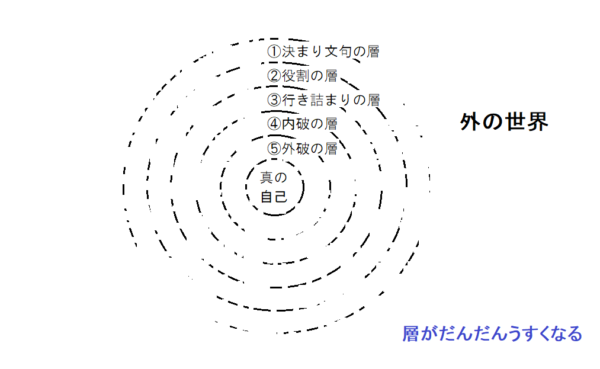

真の自己と外の世界は同じもの。そう感じられないのは両者の間は「層」「ビリーフ」が存在するから。

色々な宗教では、人間は仏性を携えているとか、梵我一如とか、ブラフマン(個)はアートマン(宇宙)だとか言われている。人間は本来は「ほとけ」になるいのちというわけだ。

自他一体。自分は世界でもあるということ。

同じことが心理学の分野でも言われている。

人間の心理を奥深く探っていくと宗教的な領域に到達するので、結局は同じこと。

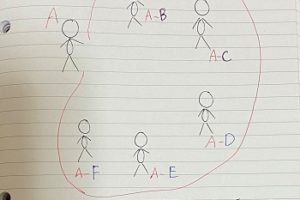

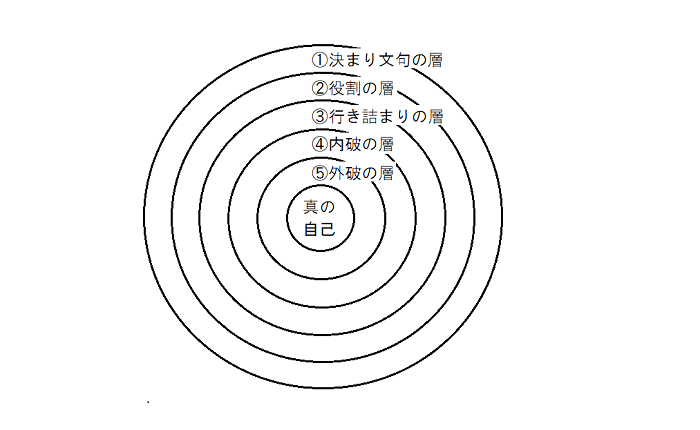

ゲシュタルト療法のパールズが唱えた「5層1核」の概念やマズローの自己実現の図も、自分を解放していくとやがて真実の自己に出会う。

真実の自己というのは、人間誰もが有しているが、多くの場合はその周りの「層」によってその表現が妨げられている。

真実の自己を出さずに生きていく方が社会適応ということを考えると生きていきやすいからだ。

5層1核の図。個々の段階の説明は別の機会に。

実際は簡単でないことが多く、見なかった心の痛みや傷などに直面。

行き詰まりの層では社会と本来の自己とのずれを自覚し始め、葛藤しながら真の自己に向かって突き進んでいく。

層と層の壁が消えると(もともとないのだけど、ビリーフによって「ある」と思い込んでいる)、自他一体と感じられる。

本当の自分。真実の自己に出会うということ。

これに近い体験は私の場合2007年のあの体験。そしてスピリチュアルケアの研修5日目くらいから終わってから数日間。

周りの動きと自分の心が連動しているように感じる。・

本当は普段からみんなそのはずだけど、そう感じられないだけ。

「層」「枠」を自在に道具として使える状態。

どの状態の人や環境に対しても適応できる自由な状態。

ちょっとまだ途中ですが、アップしておきます。追記予定です。