糸と意図、響きは同じ

縦の糸はあなた 横の糸は私

織りなす布は いつか誰かを

暖めうるかもしれない

参照元:「Uta-Net 」「糸」の歌詞。

「糸」といえば中島みゆきさんの歌が思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか?

あの歌もまたスピリチュアルな要素が満載ですよね。

「糸」と「意図」

響きは同じですね。

響き、ひびき。

ひびきは「波動」ともいいます。

空海さんの言葉「五大にひびきあり」、

全てのものは波動でできているということです。

糸と意図はひびきが同じということは、根っこには同じエネルギーが流れているということではないか?と感じます。

「言霊」と言われるように、私たちが日頃使っている「言葉」には魂が宿っている。

「言葉」は三次元のこの世に現れた現象であり、文字通り枝の先の「葉」の状態。

実際の植物の葉にも枝、幹、根っこがあり、種から生命がスタートしていますが、言葉も同じように、目には見えない別次元に大元となる「言霊」が存在するように思います。

ですので、意味が異なる単語同士であっても、音が同じ場合にどこかしら似たような共通の意味を含んでいることがしばしばあるなあ、不思議だなあと思うことがあります。

以下、goo辞書の国語辞典

によると

いと【糸】

1 天然、または人造の繊維を細長く引きのばしてよりをかけたもの。織物糸・縫い糸・編み物糸など。「糸をつむぐ」

2 細長く1のようになっているもの。「クモの糸」

3 琴または三味線などの弦楽器の弦 (げん) 。「糸を張る」

4 琴・三味線のこと。「糸竹」

5 釣り糸。「糸を垂れる」

6 (比喩的に)物事を結びつけるもの。「記憶の糸をたぐる」「運命の糸」

7 糸引き納豆をいう女房詞。

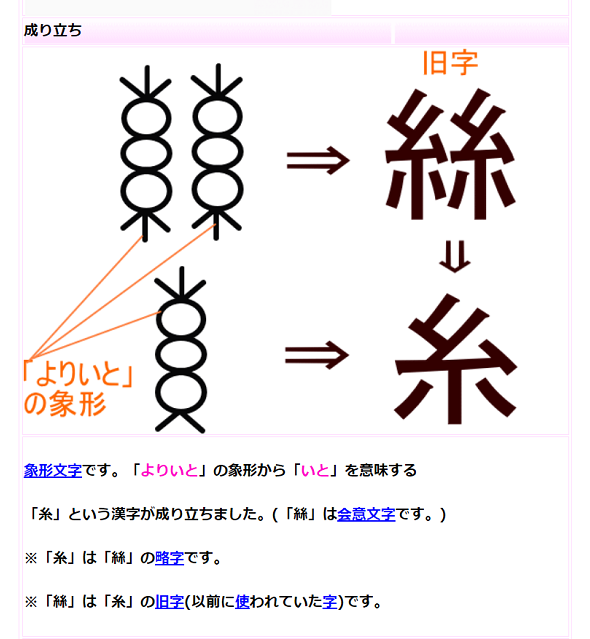

それから、「糸」という漢字の成り立ちはこちらのサイト「漢字/漢和/語源辞典」によると

※画像の出典:「漢字/漢和/語源辞典」

とあります。綿や麻などをよってできるのが「糸」であり、もともとは象形文字だったのですね。

それから音が同じ「意図」ですが、goo辞書の国語辞典によると

い‐と【意図】 の解説

[名](スル)

1 何かをしようとすること。「早期開催を意図する」

2 何かをしようと考えている事柄。おもわく。もくろみ。「相手の意図をくむ」

私たちがまず何かしようとする際に、「意図」をしますね。

どういう方向に行きたいのか、何が目的なのか。

どうなりたいか理想の状態をまず決める行為が「意図」です。

現在地点と未来のなりたい夢や希望を繋ぐのが「意図」であり、なんだかこう書くと見えない「糸」がそこに存在するかのように思えてきます。

カタカムナでは「いと」はどういう意味なのか?

ちなみにカタカムナでは「い」と「と」はどういう意味を持つのでしょうか?

カタカムナとは古代文字の一つで、その哲学的な思念に満ちた文字や言葉は宇宙の本質を現しているとも言われています。

「カタカムナへの道~潜象物理入門 第3版: 潜象物理入門」から引用します。

p.333

イ

微細なもの、小さく微分されたものの意。現象界に現れる最初の極微粒子である五つの物理的要素、すなわち電気、磁気、力、トキ、トコロ、のイツツの素量が重合したものが[位置量(イチ)の素量]つまり(イ)である。

ト

統合されたもの、融合したもの、高次のものの思念。

カタカムナの図象では、縦線はトキ軸(マリの発生の時間的経過)を、横線はトコロ軸(マリの存在の場)を示し、両者が重合した十字の記号(ト)は無限のトキとトコロの融合時空(絶対空間)を意味する。

また、数字の十(ト)すなわち極限(ヤ・八)を超(コ・九)えて、より高次元のカムの世界に融合還元(トけ込む・十)と言う数理が込められている。

私たちは普段何気なく当たり前のように服を着、寝る時は布団に包まれ、ケガをした際は包帯を巻くなど、衣類をはじめ様々な布製品を使っています。

衣類に関係する糸偏の漢字には

繊維、織る、紡ぐ、紐、編む、などが挙げられます。

糸、糸へんの漢字には何かと何かをつないだり、あらたな関係を続けていく、などという意味を持つものが多いですね。

糸偏の漢字をピックアップ

以下、goo 辞書より。

組

意味

①くみひも。冠や印などにつけるひも。「組綬(ソジュ)」 ②くむ。くみたてる。くみあわせる。「組閣」「組織」 ③「組合」の略。「労組」

線

意味

①いと。糸のように細いもの。「線香」「配線」 ②平面上にえがくすじ。「線条」「直線」 ③決められた道すじ。経路。「線路」「沿線」 ④さかいめ。境界。「死線」「前線」

経

意味

①たていと。織物のたて糸。「経緯」 ②たてのすじ。上下または南北を結ぶ線。「経線」 [対]①②緯 ③へる。たつ。道筋をたどる。「経過」「経験」 ④おさめる。いとなむ。「経営」「経理」 ⑤つね。つねに変わらない。「経常」「経費」 ⑥不変の道理を説いた書物。聖人や仏陀(ブッダ)の教えを記した書物。「経典」「経文」

継

意味

①つぐ。つなぐ。うけつぐ。「継続」「中継」 ②まま。血のつながりがない。「継母」「継嗣」

続

意味

①つづく。つづける。つぐ。つながる。「続続」「続行」「継続」 [対]断 ②つづき。「続編」

絆

意味

①きずな。物をつなぎとめるもの。ほだし。「羈絆(キハン)」 ②つなぐ。つなぎとめる。ほだす。「籠絆(ロウハン)」

紐

意味

①ひも。「紐帯」 ②むすぶ。また、むすびめ。

紡

意味

つむぐ。ワタ・アサなどの繊維をより合わせて糸にする。「紡織」「紡績」

素

意味

①しろぎぬ。白い絹。「素衣」 ②しろ(白)い。染色していない。「素糸」 ③ありのまま。もって生まれたまま。飾り気がない。「素顔」「素朴」「質素」 ④もと。はじめ。もとになるもの。「素因」「要素」「元素」 ⑤簡単な。あっさりとした。「素読」「素描」 ⑥もとより。つねづね。ふだん。「素行」「平素」 ⑦元素の名につける語。「塩素」「水素」

繋

意味

①つなぐ。つながる。とらえる。つらねる。「繫獄」 ②かける。つるす。かかる。かかわる。 ③きずな。つな。ひも。

書きかえ

「係」に書きかえられるものがある。

織

意味

①おる。布をおる。はたおり。「織機」「紡織」 ②組み立てる。組み合わせる。「組織」

縁

意味

①ふち。へり。物のまわり。「縁海」「縁側」「縁辺」 ②よる。ちなむ。もとづく。「縁語」「由縁」 ③ゆかり。つながり。「縁故」「縁者」「血縁」「金に縁がない」 ④特に仏教で、物事が生ずる原因。めぐりあわせ。「縁起」「縁日」「因縁」

繊

意味

①ほそい糸。糸すじ。「繊維」「化繊」 ②ほそい。かぼそい。ちいさい。「繊細」 ③こまやか。しなやか。「繊腰」「繊手」 [類]②③孅(セン)

維

意味

①つなぐ。ささえる。たもつ。「維持」 ②すじ。糸。「繊維」 ③つな。大もとになるもの。「維綱」「国維」 ④これ。次の語を強調する言葉。「維新」 [類]惟(イ)

細

意味

①ほそい。「細筆」「細流」 ②こまかい。小さい。「細菌」「微細」 [対]巨・大 ③くわしい。「細密」「詳細」 ④とるに足りない。いやしい。「細事」「細民」

綱

意味

①つな。おおづな。「綱維」 ②おおもとのきまり。かなめ。「綱要」「大綱」 ③人の守るべき道。「綱常」 ④分類上の大きな区分け。「綱目」

網

意味

①あみ。また、あみ目状のもの。「魚網」「投網」 ②あみする。あみで捕らえる。「網羅」「一網打尽」 ③あみのように張りめぐらした組織。「法網」「通信網」

編

意味

①あむ。(ア)順序だてて並べる。組み入れる。「編成」「編入」(イ)文を集めて書物を作る。「編集」「編者」 ②とじいと。書物をとじる糸。「韋編(イヘン)」 ③ふみ。書物。作品。「短編」「長編」 ④書物の部分け。「前編」「続編」 ⑤詩文を数える語。「詩一編」

紀

意味

①のり。きまり。すじみち。「紀綱」「軍紀」「風紀」 ②とし。年代。「紀元」「紀年」「世紀」 ③しるす。順序立てて記録する。「紀行」「紀要」 ④おさめる。秩序を立てて進める。 ⑤「日本書紀」の略。「記紀」 ⑥「紀伊(きい)の国」の略。「紀州」

結

意味

【漢一】ケツ・ケチ ①むすびつける。ゆわえる。つなぐ。たばねる。「結合」「結束」「団結」 ②実をむすぶ。しめくくる。まっとうする。「結実」「結果」「結末」 ③かまえる。組み立てる。「結構」 ④漢詩で、絶句の第四句。結句。「起承転結」 【漢二】ケイ もとどり。髪を頭上で束ねたもの。

終

意味

①おわる。おえる。はてる。しまう。すませる。「終業」「終結」 ②おわり。最後。はて。おしまい。「終点」「終幕」 [対]①②始 ③おわりまで。おわるまで。「終日」「終生」 ④ついに。とうとう。

糸偏の漢字には人と人、物と物、人と物など、何かと何かを繋ぐという意味だったり、

「絆」や「紡ぐ」「結ぶ」など関係性が続いていくような意味を持つ物が多いですね。

また糸から布を「織る」あるいは「編む」ことから、全く新しいものを生み出すという可能性も感じます。

そしてそれは「素」から備わっている糸そのものの性質なのかもしれません。

「縁」には見えない運命の糸の存在を感じますし、「継ぐ」という言葉は誰かから何か、すでに前の人との間に関係性が成り立っているものを「引き受ける」「つなぐ」ということでもありますね。

「線」「経」には物事の背後にある縁や関係性、道すじのようなものを感じます。

「終わる」のもまた糸偏の「終」の字が使われます。これは一説によると糸巻に糸を巻き切った糸玉を表しているそうです。

巻き切った状態が「終」でもありますが、同時に糸玉からまた新たなものが生まれますので、「終」という字もまた次の可能性を生む、輪廻のサイクルを連想させます。

糸の素が糸になるところから始まり、糸になり、見えない線と線で繋がっている組み合わせの中、縁を結び、時を経て、新たなものを紡ぎ、織りなし、次に継ぎ、終え、結びを迎えるが、また新たに繋がり続いていく・・・・。やはりなにかの「意図」があるように思えます。

まるで生命の輪廻のようです。

以上、糸へんの漢字に宿るスピリチュアルな要素という内容でした。

今日も読んで下さりありがとうございました。