画像の出典:https://anime.goodfon.com/

関連記事>>>>本当の名前を思い出す~千と千尋の神隠し

※記事の最後に関連記事へのリンクがあります。

今回は私の大好きな映画「千と千尋の神隠し」からスピリチュアリティについて考察してみました。

スピリチュアルペインとは、たましいの痛み、たましいの苦悩という意味です。

ターミナルケアや遺族会などケアの現場でも、

「どうしてこのような目に遭うのか」

「どうしてあの子(あの人)が亡くならなければならなかったのか」

「なんで私にこんな不幸が襲いかかったのか」

「死んだら自分の存在はどうなるのか」

「生きている意味を知りたい」

「私という存在は一体なにものなのか」

「神様や仏様といった存在は本当にいるのか」

など、調べても答えの見つからない問い、答えは自分で見つけるしかない問い、もしくは答えは見つからないままなのかもしれない問を抱えます。

こうした問いがスピリチュアルペインです。

宮崎駿監督、高畑勲監督が作るジブリ映画も私たちのスピリチュアリティに働きかける作品ばかりで、

「生きる」ということを改めて考えさせられるような、それでいて子どもでも入り込んで楽しめるものばかりです。

千と千尋の神隠しも主人公の千尋は作品冒頭ではやる気のなさそうな、無気力でぐずぐずした態度が目立ちましたが、異次元世界で成長し、まさに「生きる力」が引き出される。

「スピリチュアル」なものが散りばめられているジブリ映画ですが、同時に「地に足がつく感覚」「生きること」を強く意識させてくれます。

※以下は探求しすぎかあさん独自の解釈です。ネタバレ注意です。

カオナシというキャラクターの特徴

白のお面をつけていて顔の表情が見えない

自分の姿を消すことができる

黒のマントを着ているように見えるが、あれがそのまま身体なのかもしれない(物を食べるシーンで口が現れるため)

自分からは言葉を発さない。「あ、あ」という声のみ

他者を飲み込み、その人の声で話す

食べたものの影響か身体が巨大化する

カオナシの感情にお面の表情が反応しているように見える

名前からも「顔がない」という意味から、自分が何者かわからない。アイデンティティクライシスそのものを表している印象です。

だから他者を飲み込み、他者の声を利用して言いたいことを言い、やりたい放題やる。

自分が乗っ取られたようになってしまいます。

物語の中でカオナシが登場する場面

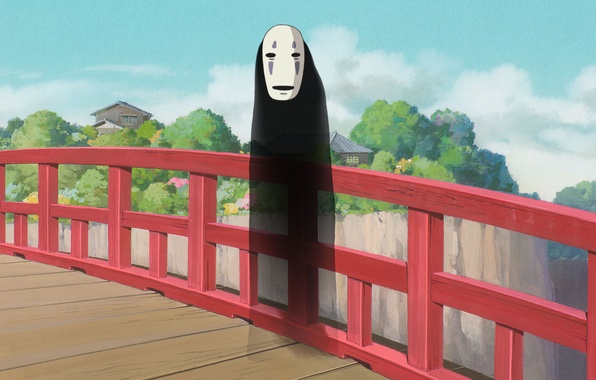

千と千尋の神隠しの中で最初にカオナシが登場する場面は、湯屋の入り口の前の橋の上です。

八百万の神様たちが船をおりて橋を渡って湯屋に向かっているところを、ハクが千を連れて歩いている場面です。

カオナシは湯屋に向かうのではなく、橋の上に立っていました。

下半身は消えているように見えます。

その後、千が湯屋に招き入れますが、結局神様の疲れを癒す「湯屋」を嘔吐物まみれにしてしまいます。

その後千と一緒に電車に乗り、海の上を「沼の底」駅まで共にします。

最後は銭婆の家が居場所となります。

カオナシは湯屋に入れない

湯婆婆が言うには湯屋というのは八百万の神様が疲れを癒しにくる場所ということです。

神様たちは普段私たちの住む世界で神様として働き、その疲れを湯婆婆やハクのいる異次元の世界の湯屋で癒すのです。

色々な種類の神様がいますが、ひよこの神様はひよことして生まれなかった卵の神様ともいわれています。

八百万の神様たちは私たちのいる世界で何等かの役割を担っているということになります。

カオナシは神様ではないので、仕事という意味での役割はありません。また、湯屋で働く従業員というわけでもありません。

千が湯屋の外に出た際に何度か姿を見せていますが

神様ではないので湯屋の入り口から入ることはなく、雨が降った時に千がカオナシに気がついて

窓を開けておき、そこから湯屋に入ったようです。

湯婆婆は「雨に紛れてろくでもないものが紛れ込んだかな」と気が付きましたが、その正体はわかりませんでした。

カオナシの心情の変化

橋の上に立っていた時、カオナシのことを気に留める人(キャラクター)はいません。

物語が進み、カオナシの存在に最初に気がつくのは千です。

カオナシの抱えるスピリチュアルペイン、心の痛み、心情を挙げてみますと

- 自分のことに関心を持ってくれた千尋に興味を持っている。存在に気が付いてもらって嬉しい

- 誰からも関心を持ってもらえない、孤独

- 主体性がない

- 自分を必要としてほしい

- 千に番台にある薬湯の「札」を渡して喜んでもらって嬉しいという体験をする

- 「いらない」と断られると「否定された」かのように消える

- 必要とされるためには「金(結局はにせもの)」を使い、人の心を操る

- 自分以外の存在を飲み込み、その声を使って話す。

- 神様へのお供えである食べ物を食べ続けるという欲望に翻弄され、次から次へと欲望を満たそうとするが決して満たされない

- 元はいのちであった食べ物を、まさに「食い散らかす」という行為からいのちへの畏敬の念がないように思える

- 千を食べることで「満たされる」という期待が見て取れる

- 自分の抱える痛みを直視したくない

- 自分も誰かに必要とされたい。居場所が欲しい

身体の中に3人飲み込み、神様のお供えをむさぼり続ける中、千はカオナシに最も見たくない自身の内面に直面させるような言葉を投げかけます。

「あなたはどこから来たの」

「私がほしいものはあなたには絶対出せない」

「お父さんとお母さん、いるんでしょ?」

カオナシは他の者がそうであるように、千を金で釣ろうとしますが、本質を見抜く目を取り戻した千には通用しません。

「さみしい、さみしい~」という中の人の声を通したカオナシの言葉。

その後、川の神様にもらっニガ団子を口にし、嘔吐するという「カタルシス」。欲望をコントロールできずに自分の中にため込み、それを吐き出すことで「浄化」され、狂暴さも無くなる。

すっかり「素直」になったカオナシは銭婆の所に行く千の後を追い、一緒に向かう。落ち着いた心境。電車には「中道」の表示板。電車に乗っている、千とカオナシはそれぞれ思うことは違えど、同じ時を共にします。

銭婆のところでは他の仲間と一緒に糸を紡ぎ、誰かの役に立つという喜びを感じたのではないか。

最後、銭婆のところに残ることになった。「お前はここに残って私の手助けをしな。」という銭婆の言葉に嬉しそうなカオナシ。

物語の前半も後半も、カオナシのたたずまいは「静か」なのですが、前半はどこか不気味、後半は悪いものが浄化された「すっきり」感があります。

そして銭婆から必要とされ、居場所を与えられることのうれしさ、ありがたさ、安心感を感じ取ることができます。

カオナシが象徴する現代人の苦しみ、スピリチュアルペイン

私たちもカオナシと同じような痛みを心の中に抱えているかもしれません。

自覚はできなくとも、スピリチュアルペインを抱えていて、大病や災害など大きな出来事を体験した際にそれが浮き彫りになるということがあります。

大きな出来事でなくても、日常的に「生きづらさ」を抱えている状態というのも、スピリチュアルペインの存在に気が付く契機になります。

普段、自分の欲望を満たすことばかりに気を取られ、いろいろな物を買ったり、どこかに行ったりするけれども、本当の意味で満たされることがない。

八百万の神様みたいに自分には誰かほかの人みたいに、人から喜ばれるようなこともできないし、そんな自分に誰も関心を持ってくれない。人の輪に入りたくても自分から入れない。

誰か別の者を飲み込むというのは、他人の持っている価値観を取り込んで、他人から必要とされるために、自分にないものを求めて頑張って頑張って努力することなのかもしれない。素の自分からどんどん遠ざかるので、巨大化したカオナシのように理想像ばかりが巨大化してしまい、結果しんどくなるのかもしれない。

周囲の期待に応えることと、自分の欲望を満たすことが「幸せ」なのだと勘違いし、空回り。うつ病や適応障害の根っこにはこういう心理があるのかもしれません。

自分の内面を直視するのが怖い。仮面をつけてただなんとなく生きていく。周りや社会の声に従い、自分の声は聞かずに、本当の気持ちを直視することを避けている。

さんざん暴れ、さんざん苦しんだ挙句、余計なものがそぎ落とされ、素の自分に戻る。自分の居場所が見つかる。必要としてくれる人に出会える。それはもしかしたら何気ない日常の中にあるのかもしれない。電車の表示板「中道」のように、人生も「中道」を行くのがいいのかもしれない。

千と千尋の神隠しの「カオナシ」について独自の解釈ですが述べてみました。

宮崎駿監督は、作品のインスピレーションを得るには自分を追い詰めて個人的無意識を超えた集合的無意識のレベルまで掘り下げるというようなことをおっしゃっていました。

人の心を打つ作品を作る理由はそういうところなのかもしれません。天につながった才能、「天才」ですね。

サイト内関連記事はこちら

>>>>かぐや姫の抱えるスピリチュアルペイン。ジブリ映画「かぐや姫の物語」

>>>>かぐや姫の物語「わらべ唄」「天女の歌」にみられる神秘性とスピリチュアリティ

DVDです。amazonサイト

Blu-rayです。amazonサイト

↓クリックでの応援ありがとうございます。